oleh Ni Komang Ariani

oleh Ni Komang Ariani

Aku sering memandangi wajah Mak diam-diam, berharap di wajah itu ada segurat senyuman yang tidak pernah aku sadari. Usaha yang sia-sia. Tidak ada secuilpun senyum di sana. Wajah itu selalu terlihat masam dan cemberut. Apakah Mak sudah lupa cara tersenyum? Apakah hati Mak tidak pernah senang?

Bukankah sekarang Mak sudah menjadi perempuan hebat. Uangnya banyak. Ia bekerja sebagai buruh cuci di tiga rumah sekaligus. Penghasilannya hampir sejuta. Mengapa Mak tidak juga senang? Tidak tersenyum-senyum.

Dulu, ia selalu mengeluh mengenai uang yang kurang. Penghasilan Bapak yang ngepas sebagai tukang bangunan. Mak sering ngomel karena setelah lima tahun mengadu nasib di Jakarta, ia merasa belum punya apa-apa. Mak pengin punya kulkas seperti nyonya-nyonya majikannya. Betapa seringnya Mak menyebut kulkas dalam omelannya kepada Bapak.

Mestinya Mak senang dengan penghasilannya yang sekarang. Bukankah Mak hanya sekolah sampai kelas tiga SD di Jawa, sekedar bisa membaca dan menulis. Sebaliknya, wajah Mak malah semakin masam, dan semakin cemberut. Ia semakin sering marah-marah. Setiap pulang kerja, Mak mengeluh mengenai harga barang yang terus naik, majikan yang pelit, teman kerja yang pemalas sampai dengan rumah yang berantakan karena aku anak yang pemalas. Tidak pernah ada yang benar di mata Mak.

Bagiku Mak bekerja seperti orang kesetanan. Ia bekerja terus-menerus seolah tubuhnya adalah sepotong karet yang tidak membutuhkan istirahat. Mak berangkat bekerja ketika pagi masih gelap. Aku biasanya terbangun saat mendengar berisik suara air di kamar mandi. Lalu, aku akan membuka pintu kamar sedikit dan mengintip Mak. Mak selalu melakukan hal yang sama setiap pagi. Ia tidak suka sarapan. Ia hanya meminum segelas kopi susu instan, lalu memanaskan sayur singkong kesukaannya. Kadangkala ia menggoreng satu potong ayam goreng sisa kemarin. Aku tidak peduli bila Mak tidak masak karena aku tidak pernah menyukai masakannya yang keasinan. Apalagi Mak juga tidak pernah bertanya kepadaku aku suka makan apa. Aku sudah terlampau kenyang dengan keluhan Mak yang tidak pernah habis.

Mak pulang setelah petang hampir habis dengan langkah kaki yang terseok-seok karena kelelahan. Tenaganya sudah tak bersisa setelah membersihkan tiga rumah majikannya. Ia mencuci, menyapu, mengepel, menyetrika dan menyiram tanaman di setiap rumah yang didatanginya. Tangan-tangannya bergerak sangat cepat, seolah ingin berkejaran dengan waktu. Mak selalu mereka-reka mana pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu karena harus menunggu, mana yang dikerjakan paling akhir agar selesai pada waktu yang paling cepat. Pada saat aku mengikuti Mak bekerja, tak sekalipun ia menoleh kepadaku. Pikiran Mak kuyup pada mempercepat pekerjaannya. Mak kadang lupa memperhatikan apakah pekerjaannya sudah baik atau tidak. Sudah memuaskan buat majikannya atau tidak. Mak hanya ingin cepat pindah ke rumah lainnya.

Mak selalu menganggap bahwa aku anak yang rewel, ia selalu membandingkan aku dengan Kak Nanda, yang dikatakannya sebagai anak baik. Kak Nanda yang selalu mendapat nilai bagus di sekolah dan tidak pernah minta macam-macam. Sementara aku bagi Mak sangat merepotkan. Aku sering menangis keras di pagi hari yang membuat ia mengunciku di kamar mandi sampai aku berhenti menangis. Aku ingin protes karena Mak bekerja seperti orang kesurupan dan tidak pernah mau mendengar cerita-ceritaku. Namun ia malah sibuk mencercaku karena nilai-nilai sekolahku yang jelek.

Kalau saja Mak mau mendengarku, aku ingin bercerita banyak hal. Bercerita tentang guru kesenianku yang sering memuji gambarku yang bagus dibanding teman-teman sekelasku. Aku ingin bercerita tentang teman-temanku yang sombong. Teman-teman yang selalu memamerkan barang-barang mahal yang mereka punyai. Darimana mereka dapatkan barang-barang yang begitu mahal? Memang beberapa dari teman-temanku adalah anak pemilik kontrakan yang kaya, tapi mengapa harus memamerkan barang yang sebenarnya tidak mereka pakai? Aku sudah berusaha mengatakan itu kepada mereka, namun mereka malah menyebutku sirik karena tidak mampu membeli. Ah, mungkin mereka ada benarnya.

Aku sering melamun bahwa aku mempunyai seorang Mama seperti yang dimiliki oleh anak-anak di sinetron. Seorang Mama berpakaian rapi, berwajah lembut dan selalu memanggil anaknya dengan sebutan sayang. Mau makan apa Sayang? Mau minta apa Sayang? Mak tidak akan pernah mengucapkan itu di depanku.

Ah tidak, sesungguhnya aku tidak berharap sejauh itu. Aku cukup senang mempunyai ibu seperti Bu Lik Inah yang sangat baik pada anak-anaknya sekalipun ia juga seorang buruh cuci. Bu Lik sering membelikan anak-anaknya mainan walaupun harganya sangat murah. Namun yang paling aku suka dari Bu Lik Nah adalah Bu Lik sering bertanya pada anaknya Nisa dengan kata-kata : “Mau makan apa Nis, nanti Mak masakin.” Bu Lik Nah mestinya tidak lebih kaya dari Mak. Bu Lik Nah hanya bekerja di dua rumah di komplek atas sana dan suaminya hanya supir angkot, tapi aku lebih suka Bu Lik Nah menjadi ibuku. Bu Lik Nah berwajah lembut dan murah senyum sementara wajah Mak keras seperti batu. Mungkin karena Mak menumpuk begitu banyak kemarahan di hatinya.

Yang paling aku benci dari Mak adalah ia tidak habis-habisnya berantam dengan sesama buruh cuci yang mengontrak di rumah ini. Entah masalah apa yang membuatnya begitu sering berantam. Bila berantam, mulut Mak akan meruncing dan suaranya akan terdengar mencicit seperti suara tikus. Mak juga sering berantam dengan Bapak yang merasa tidak dipedulikan. Ah Tuhan, mengapa Mak justru menjadi begitu menyeramkan sejak ia mempunyai banyak pekerjaan di komplek sana. Dulu, ketika belum bekerja, Mak masih cukup telaten mengurusku dan Kak Nanda.

Apa yang sebenarnya terjadi pada Mak? Pernah terpikir di benakku barangkali Mak sudah kerasukan mahluk halus dari kali atau pohon besar di dekat kontrakan kami. Karena kadang-kadang wajah Mak yang sedang marah terlihat sangat menyeramkan seperti genderuwo. Apalagi Mak sendiri juga meyakini dirinya sebagai orang yang sering kerasukan roh atau mahluk halus. Setiap kali tubuhnya terasa tidak enak maupun sakit, ia percaya ia sudah diganduli mahluk-mahluk yang tidak kelihatan itu. Setiap kali itu pula ia membuat ramuan dan jampi-jampi untuk mengusir mahluk halus dan mengobati dirinya.

Aku sebenarnya ingin memberi tahu Mak tentang tingkah lakunya yang menjengkelkan. Banyak tetangga kami yang sudah membenci Mak dan menjauhinya. Namun Mak tidak pernah memberiku kesempatan untuk bicara. Ia tidak pernah mau mendengarkanku. Ia terus saja bicara seolah-olah hanya kata-kata dari mulutnya yang layak untuk didengarkan. Jangankan untuk bicara, setiap kali melihatku, wajah Mak sudah mengeras dan tubuhnya menyala. Bagi Mak aku adalah anak perempuan yang kurang ajar dan pemalas. Ia sering membentakku karena aku lupa membantunya mencuci atau menyetrika. Anehnya, Kak Nanda tidak pernah mendapat tugas yang sama, padahal ia dua tahun lebih tua daripadaku. Mak juga sering mengungkit kebiasaanku menonton TV sehingga aku tidak pernah belajar dan nilai ulanganku menjadi buruk. Bagaimana mungkin ia akan mendengarkanku?

Beberapa teman Mak sering berbisik-bisik menggunjingkannya. Gosip yang beredar mengatakan Mak sudah membuat perjanjian dengan penghuni pohon besar dekat rumah kami yang terkenal angker. Konon Mak sering datang ke pohon besar itu, menghaturkan sesaji dan meminta agar ia selalu mempunyai banyak pekerjaan dan banyak uang. Karena itulah Mak menjadi sangat pemarah dan menakutkan. Karena jin penghuni pohon memiliki banyak permintaan yang harus dipenuhi oleh Mak. Gunjingan lain mengatakan bahwa jin itu mungkin sesekali sudah mengganduli Mak sehingga wajahnya bisa terlihat sangat hitam dan menyeramkan.

Aku sendiri tidak begitu yakin dengan pergunjingan itu. Menurutku Mak hanya terjebak pada keinginannya sendiri untuk mempunyai banyak pekerjaan dan banyak uang. Dan keinginan itu adalah keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Seperti berjalan terus-menerus tapi tidak ketemu tujuan yang dicari. Bukankah cukup uang dan cukup pekerjaan lebih baik? Tapi Mak pasti tidak percaya dengan pendapatku, ia selalu merasa menjadi orang yang paling tahu.

**

Hari-hari selanjutnya aku berusaha tidak peduli pada perilaku Mak. Mungkin Mak memang sudah memilih jalan itu dalam hidupnya. Sampai pada suatu siang yang tidak terduga bagiku, Mak pulang lebih cepat dengan wajah kacau. Wajahnya yang kaku dan keras makin menyeramkan dengan mata yang menyala dan bayang kehitaman pada kerutan di wajahnya.

Sejak saat itu, perangai Mak berubah drastis. Tiba-tiba ia kehilangan wajah garangnya dan berganti dengan kemurungan. Di sela-sela waktu ketika ia makan, mencuci atau menonton TV, Mak terlihat sering bengong melamun, kemudian matanya berkaca-kaca. Entah apa yang dipikirkannya. Aku tidak berusaha menanyainya, bahkan aku berusaha menghindarinya. Mak memang tidak pernah memedulikan keberadaanku. Hanya Kak Nanda yang terlihat prihatin pada keadaan Mak. Kak Nanda memang sangat baik. Karena itukah Mak sangat menyayanginya? Apakah memang ada anak-anak yang terlahir menjadi anak baik atau sebaliknya menjadi anak bengal sepertiku?

Ah sudahlah…. Mungkin aku memang bukan anak yang disenangi Mak. Walaupun begitu Mak adalah ibu yang melahirkanku. Sekalipun tidak menyukainya, aku tidak membencinya. Karena itu aku kuatir juga melihat keadaan Mak yang terlihat begitu sedih. Mak akhir-akhir ini sudah tidak lagi berangkat subuh-subuh untuk bekerja. Ia berangkat agak siang dan pulang lebih cepat. Aku juga pernah melihatnya menangis diam-diam, di waktu yang dikiranya tidak ada orang di rumah. Apa yang terjadi padamu, Mak?

Di suatu tengah malam yang hening, aku terbangun oleh suara tangisan lirih di kamar kontrakan kami. Aku melihat Mak menangis sesegukan di sudut kamar. Suaranya lirih namun terdengar begitu nelangsa. Diam-diam di hatiku terbetik rasa kasihan. Aku pura-pura masih tidur dan membuka segaris mataku untuk memperhatikan Mak. Tangisnya tidak juga reda bahkan terlihat semakin menjadi. Mak menutup kedua mukanya dan bahunya terguncang-guncang. Ia terlihat putus asa. Aku kembali menutup mataku berusaha meneruskan tidur sambil berfikir-fikir apa yang menyebabkan Mak menjadi begitu.

Beberapa hari lewat setelah tangis tengah malam Mak, ia sudah terlihat pulih seperti semula. Wajahnya sudah terlihat lebih tenang. Rutinitas Mak tampaknya memang berubah. Ia hanya bekerja beberapa jam saja di komplek perumahan atas. Ia mengerjakan pekerjaan rumah dengan lebih santai. Yang agak menyenangkan, Mak mulai memasak makanan yang lumayan enak lagi untuk kami. Ia tidak lagi serba terburu-buru seperti orang kesetanan lagi.

Satu hal yang membuatku semakin heran, Mak tidak lagi sering marah-marah padaku. Ia tidak lagi membentak-bentakku bila aku lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Sesekali ia mengajakku bicara dan menanyakan kegiatan sekolah. Mak betul-betul sudah berubah. Apakah yang sesungguhnya mengubahnya? Diam-diam hatiku merangkai sebuah jawaban. Sekalipun aku meyakini dugaanku ini, aku tidak pernah berani menanyakannya kepada Mak. Aku cukup bersyukur Mak sudah berubah menjadi lebih lembut kepadaku, sehingga setidaknya aku tidak lagi berkhayal memiliki seorang Mama seperti anak-anak di sinetron atau ingin menjadi anak Bu Lik Inah. Mak kandungku sudah cukup membuatku bangga dan bahagia. Terima kasih atas perubahanmu Mak.

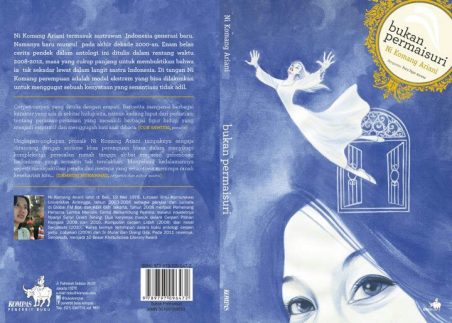

Terhimpun dalam buku kumpulan cerpen Bukan Permaisuri. Dapat dibeli melalui website ini seharga Rp. 35.000,-